無音は存在するのか?~防音技術が直面する「静けさ」の限界

こんにちは、製造部岩崎です。

家の近所に新しく銭湯をつくっているという噂を聞きました。家はプロパンガスで湯舟を張るのにもそれなりのお金がかかるので、どうせなら銭湯に行った方がお風呂も広くサウナや休憩スペースも利用できてうれしいです。いつ頃できるのか、といった情報がまったく入ってこないのでそこは不安ですが、楽しみに待ちたいと思います。

さて、本日の記事では音にまつわるお話として、「無音は存在するのか?」というテーマでお送りしたいと思います。

防音を突き詰めると生まれる「無音」という疑問

防音や静音設計を検討していると、「完全に音のない空間は作れるのか?」という疑問に行き着くことがあります。会議室や研究施設、工場設備、仮設スペースなど、用途を問わず静音化の要求が高まる中で、「無音」に近い環境を目指したくなる場面も少なくありません。

しかし一方で、コストや施工性、設置環境の制約から、無響室のような理想的な音響空間をそのまま導入することは現実的ではないケースがほとんどです。

ここでは、「無音」という概念を整理したうえで、実務的な防音設計の考え方と、その一つの解決手段について触れていきたいと思います。

物理学的に見た「無音」は成立するのか

音は、空気などの媒質が振動することで生じる圧力変動です。そのため、媒質の存在しない真空中では音は伝わりません。理論上は、これが「音のない状態」、すなわち無音に最も近い状況と言えます。

ただし、地球上で完全な真空を作り、安定して維持することは困難です。空気が存在する限り、分子の熱運動による微細な圧力変動(熱雑音)が避けられません。

つまり、現実の環境では物理的に完全な無音を実現することはほぼ不可能であり、防音設計は常に「どこまで低減するか」という相対的な議論になります。

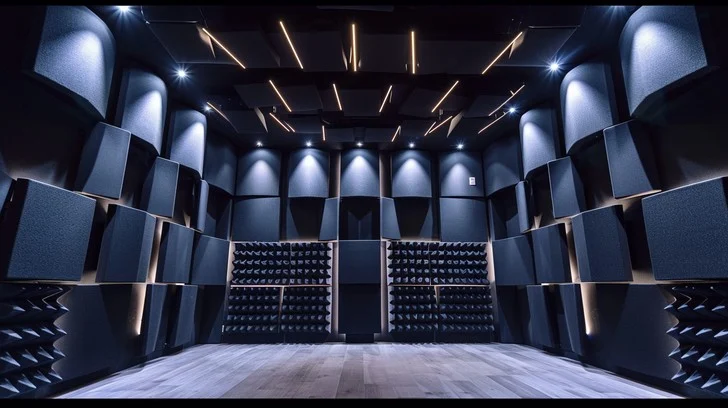

無響室が示す「限りなく無音に近い空間」

無音に最も近い環境として知られているのが無響室です。壁・床・天井に高性能な吸音構造を施し、音の反射を極限まで抑えることで、騒音レベルは−10〜−20dB程度にまで低下します。

無響室は音響測定や研究用途には非常に有効ですが、構造が大掛かりで、施工・コスト・設置場所の制約も大きく、一般的な業務空間や仮設用途に導入するのは容易ではありません。そのため、実務では「無響室ほどではないが、反響や漏音を大きく抑えたい」というニーズが多く見られます。

無音に近づいたとき、人は何を聞くのか

無響室のような極めて静かな空間では、外部音が減少する一方で、人は自身の心拍音や血流音、体の微細な動きといった体内音を強く意識するようになります。これは、人間の聴覚が外界音を基準に機能しているためです。

この点からも分かるように、音環境において重要なのは「無音」であることではなく、「反響が抑えられ、必要以上に音が気にならない状態」を作ることだと言えます。実務的な防音設計では、遮音と吸音をバランスよく組み合わせることが不可欠です。

防音設計における現実的なゴールと解決手段~吸音と遮音が同時に可能な防音パネル「一人静シリーズ」

防音対策では、外部への音漏れを防ぐ遮音と、室内の反射音を抑える吸音の両立が重要です。どちらか一方だけでは、十分な効果が得られないケースも少なくありません。

こうした課題に対する一つの選択肢として、遮音・吸音を1枚で同時に担える防音パネル「一人静シリーズ」があります。このパネルは、吸音性能と遮音性能の両立に優れているだけでなく、薄型・軽量で取り扱いやすい点が特長です。また、耐候性を備えているため屋外での使用も可能で、不燃認定を取得していることから、安全性が求められる環境にも対応できます。

無響室ほどの完璧な吸音性能には及ばないものの、このパネルを用いて壁や天井を構成することで、反響を大幅に軽減した防音室や防音ブースを比較的容易に構築することが可能です。恒久設備だけでなく、仮設・増設用途にも適した現実的な防音手法と言えるでしょう。

まとめ:無音を目指さず、適切な音環境を設計する

完全な無音は、物理的にも人間の感覚の面でも、現実的な目標ではありません。重要なのは、用途や環境に応じて「どの程度の静けさが必要か」を見極め、それを効率よく実現することです。

遮音と吸音を適切に組み合わせ、反響や音漏れを抑えた空間を構築することが、防音設計の本質です。その手段の一つとして、一人静のような多機能パネルを活用することで、無音ではなく「業務に適した静かな環境」を実現することが可能になります。

膨大な防音事例を過去ブログでご紹介しています。下記リンクより、あわせてご覧頂ければ幸いです。

※施工/納品事例へのリンク